Geolocalizar recuerdos: la reminiscencia del territorio personal en Mauro Malicho Vaca Valenzuela

Noelia Morales (UNA / IIGG-UBA-CONICET)

RESUMEN

En este artículo nos proponemos reflexionar sobre el teatro documental contemporáneo chileno a partir del análisis de Reminiscencia (2020). Esta obra del artista Mauro Malicho Vaca Valenzuela perteneciente a la Compañía Le Insolente Teatre fue estrenada vía streaming durante la pandemia por el COVID-19.

A través de procedimientos escénicos digitales, la experiencia hace uso de aplicaciones de geolocalización e incorpora fotografías de personas anónimas encontradas en internet, archivos personales y videos realizados con tecnología casera.

Con un carácter fuertemente situado, la reconstrucción de la biografía familiar del protagonista se produce en vínculo con el pasado reciente de la ciudad de Santiago de Chile. En ese sentido, intentaremos pensar las nuevas configuraciones de territorio y espacio que se establecen a partir de las capas de memoria superpuestas en los archivos mapeados.

PALABRAS CLAVE

Archivos – Biografía – Espacio – Teatro documental contemporáneo chileno – Territorio

ABSTRACT

In this article we propose to reflect on contemporary Chilean documentary theater by analysing Reminiscencia (2020). This play by the artist Mauro Malicho Vaca Valenzuela from Compañía Le Insolente Teatre was premiered via streaming during the COVID-19 pandemic.

Through digital scenic procedures, the experience makes use of geolocation applications and incorporates photographs of anonymous people found on the internet, personal archives and videos made with homemade technology.

With a strongly situated character, the reconstruction of the protagonist's family biography occurs in connection with the recent past of the city of Santiago de Chile. In this sense, we will try to think about the new configurations of territory and space that are established from the memory layers superimposed on the mapped archives.

KEYWORDS

Archives – Biography – Space – Chilean contemporary documentary theatre – Territory

Introducción

Las prácticas artísticas, al ofrecer objetos posibles de ser analizados en sus múltiples relaciones, permiten reflexionar en torno a los pasados, presentes y futuros de las sociedades. Particularmente, las artes escénicas trabajan en una pluralidad de lenguajes que abren diálogos en distintas direcciones. Por ello, en este artículo que es resultado de una investigación más amplia en curso[1], nos proponemos pensar el teatro documental contemporáneo chileno a partir de las configuraciones de territorio y espacio que se establecen en la obra Reminiscencia (2020) del artista Mauro Malicho Vaca Valenzuela perteneciente a la Compañía Le Insolente Teatre.

Estrenada vía streaming en Santiago de Chile durante la pandemia del COVID-19, la obra hace eco de su contexto de producción ya que el proceso creativo estuvo atravesado por la crisis sanitaria y el confinamiento. Pero, además, la irrupción del coronavirus en Chile tuvo lugar en el marco de un estallido social sin precedentes. En un principio, el aislamiento produjo la impresión que aquellas luchas que por fin habían tomado las calles se habían mitigado. Ahora, a la distancia, sabemos que eso no fue así y signo de ello es esta obra que retoma acontecimientos del pasado reciente del país y los entrelaza con la historia personal de su protagonista.

Como en otras experiencias del nuevo teatro documental latinoamericano, este caso “se desliga de la política contestataria para re-examinar el rol del documento, cuestionando su base supuestamente verídica y poniendo en tela de juicio el archivo mismo” (Hernández, 2011: 116). En ese sentido, intentaremos analizar cómo en Reminiscencia se produce una activación escénica de estos materiales a partir de las capas de memoria superpuestas en los territorios y espacios de los archivos mapeados.

Archivos y cartografías: nuevas constelaciones

Al referirnos a la producción del teatro documental contemporáneo chileno consideramos lo que Mauricio Barría (2019) denomina devenires documentales que incluye al conjunto de obras que trabajan como aparatos epistemológicos-performativos y retoman los fundamentos del teatro político (Verzero, 2013) desde nuevos paradigmas. En este tipo de prácticas es posible identificar que la experimentación artística aparece en correlación con el impulso de archivo (Foster, 2016) redefiniendo y actualizando los procedimientos escénicos.

Si bien el tema de los límites disciplinares ya no se encuentra en el centro de las discusiones estéticas es menester decir que, cuando la intermedialidad irrumpe en la escena mezclando y difuminando lenguajes, es un gesto que mueve aquello que se encontraba cristalizado. Durante el periodo de la pandemia fueron muchos los trabajos que apostaron a la hibridación de las artes, pero entre ellos se destaca esta obra con un formato pequeño e íntimo que pasó de realizar funciones exclusivamente en modalidad virtual a formar parte de la programación presencial de múltiples festivales internacionales[2].

El espectáculo propone un recorrido por la biografía familiar del artista en vínculo con el pasado reciente (Levín y Franco, 2007) chileno a partir de un “collage de memorias colectivas” (Vaca, 2020). No sería posible definirlo bajo un género y allí radica parte de su riqueza: entre la autoficción, el monólogo y la conferencia, Vaca ocupa el espacio escénico (virtual cuando se transmitía por la plataforma Zoom o físico cuando la realiza en salas teatrales) desde un escritorio en el que comparte archivos digitales de su computadora portátil.

Para crear el diálogo entre la historia personal y la de su lugar de origen, la experiencia hace uso de aplicaciones de geolocalización e incorpora fotografías de personas anónimas encontradas en internet, archivos personales y videos realizados con tecnología casera. La reflexión sobre la identidad y el paso del tiempo se produce a partir de los puntos de contacto que el artista establece entre su vida y el espacio público de la ciudad. Desde el comienzo, el carácter situado del presente social y político se hace explícito con las transformaciones que ostentan los mapas antiguos y satelitales. La ligazón entre imágenes e historias dispares está dada a través de la voz de Vaca, quien asume el relato en primera persona y conduce el recorrido hacia lugares de Santiago de Chile donde conserva algún tipo de relación afectiva: la Maternindad del Hospital del Salvador, donde nació, que fue demolido; el Pasaje Rebeca Matte en el barrio de Bellavista, en el que todavía vive junto a sus abuelxs; el Río Mapocho o “Agua de mapuche” que atraviesa la ciudad; el cerro San Cristóbal, antiguo centro astronómico, y la Plaza de la Dignidad, epicentro de encuentros ciudadanos. Tal como sostiene Ileana Diéguez (2019) cuando reflexiona sobre el pensar afectado y afectivo como una forma de vincularse con el territorio, aquí la memoria es evocada a partir de aquellos fragmentos que tocan sensiblemente al protagonista. La dimensión vibrátil del tacto aparece en la voz que es cuerpo de esos sucesos que pertenecen al pasado y que, al mismo tiempo, se corporizan en el acto de recordar.

Los acontecimientos históricos que se evocan están relacionados con un historial de manifestaciones sociales del corriente siglo. Su elección no es fortuita ya que el artista formó parte de las tres luchas que recupera la obra: la Revolución Pingüina del 2006[3], las 1800 horas por la educación pública gratuita en 2011[4] y la Marcha del Millón en 2019[5]. Esos sucesos se entraman en un diálogo fluido con el crecimiento vital del mismo Vaca y, simultáneamente, dejan traslucir las continuidades, discontinuidades e interrupciones propias de los procesos sociales. Aunque todos los acontecimientos sentaron antecedentes claves en materia de reclamos y derechos, uno de ellos adquiere singular relevancia por el vínculo directo entre sus protagonistas y el objeto artístico aquí expuesto: la intervención urbana impulsada por estudiantes de teatro en 2011. Sin detenernos en la complejidad de este caso[6] que podemos entenderlo como ejemplo de activismo artístico (Expósito, Vidal y Vindel, 2012), vale mencionar que su implicancia se ve reflejada en diversas prácticas de artistas de su generación[7], además del que analizamos en el presente trabajo.

A pesar de que la obra aborda distintas líneas narrativas de forma paralela, se destaca especialmente la historia de lxs abuelxs que lo criaron y que transitan el aislamiento en la casa contigua, entre boleros y recuerdos que se disipan. Ella tiene Alzhéimer y él, quien se resiste a ser olvidado, todos los días le hace escuchar sus canciones favoritas para que cante porque, a pesar de la enfermedad, esas letras permanecen. Ante lo amoroso del vínculo y lo inexplicable de los recuerdos –o de los olvidos–, la obra se pregunta si es posible cartografiar una memoria. Ese mismo interrogante es el que traemos aquí para reflexionar sobre las prácticas escénicas emplazadas en su contexto de producción: ¿cómo se geolocaliza el adobe de la calle de la infancia, las primeras experiencias escénicas con lxs vecinxs del barrio, el sonido de un millón de personas manifestándose en una ciudad y las melodías que acompañan el encierro de los seres queridos desde una casa al otro lado de la cordillera? ¿cuántas formas de recordar existen? ¿qué fragmentos de vida pasada están guardados en los objetos, las imágenes y las canciones? ¿qué piezas faltantes del rompecabezas se podrían hallar si los archivos personales se mezclaran con aquellos que se encuentran perdidos en la nube infinita de la web?

Para producir esas relaciones entre lo individual y lo colectivo se implementa un procedimiento ligado al funcionamiento de los hipervínculos, es decir, de superposición y ramificación de archivos. El artista, al trabajar con imágenes de descarte rompiendo la definición de los píxeles y deteniéndose en los detalles, da cuenta de la sobreproducción de documentos característica de nuestra contemporaneidad. De esta manera, el furor de estos materiales (Rolnik, 2008) se hace eco en los distintos espacios que son mapeados: muchos registros de los mismos acontecimientos que no garantizan su fiel reproducción sino, más bien, demuestran su ser horadado (Didi-Huberman, 2007), sus vacíos y silencios. En esas grietas es que la voz de Vaca aparece tejiendo una trama que junta, enlaza y multiplica las conexiones proponiendo maneras inéditas de contar la biografía personal y familiar a partir de los mismos archivos que las sociedades producen. Siguiendo a Benjamin (1987), podemos pensar que aquí la historia se construye desde sus ruinas porque se propone una “creación del presente con materiales del pasado” (Mate, 2006, p. 121). Pero esas nuevas constelaciones no solo miran hacia atrás para entender el presente, sino que, además, incluyen aquello tan postergado para la región latinoamericana: formas de imaginar un porvenir en el que lo individual se desdibuja con lo colectivo y se transforma en una red donde cada evento incide en la trayectoria vital de la comunidad entera.

Los territorios y espacios como mapas de lo sensible

El uso de distintos tipos de mapas para geolocalizar recuerdos abre una zona de preguntas acerca de cómo se producen las configuraciones referentes a los territorios y espacios en la obra. Para pensar estas problemáticas dentro del campo escénico, en primer lugar, recuperamos la noción no-areolar del territorio desarrollada por el antropólogo Juan Álvaro Echeverri (2004).

El autor, en su estudio sobre las diferentes percepciones del territorio entre los indígenas colombianos e instituciones públicas que se dedican a cuidar los parques nacionales de ese país, reflexiona acerca de las distintas acepciones que tiene este concepto de acuerdo con tres campos de análisis. Por un lado, identifica que, desde el sentido político jurisdiccional, se lo piensa como un espacio geográfico que determina la soberanía de un poder político. En cambio, por el lado de las ciencias naturales, distingue que al territorio se lo entiende como un espacio en el que lxs individuos se reproducen y obtienen recursos. Por último, advierte que el movimiento indígena colombiano lo percibe como un patrimonio colectivo que define identidades y que, limitado por marcas geográficas, determinan el vínculo entre grupos y paisajes. Además, Echeverri observa que en los planes de ordenamiento territorial indígenas lo fundamental se encuentra en el orden de las relaciones. Ante esta manera de entender los territorios que se diferencia sustancialmente de las otras, el antropólogo propone una noción no-areolar representada como un “cuerpo viviente que se alimenta, se reproduce y teje relaciones con otros cuerpos” (p. 263). Los aspectos nodales de esta forma son las redes de relaciones que se estructuran a partir de canales por los que circulan “flujos de sustancia vitales” (p. 264). A partir de ello, el autor formula un modelo de espacialización que posa la mirada en el entretejido que se crea entre esos nodos.

Retomamos este último modelo para trasladarlo a las artes escénicas y, específicamente, al caso que estamos estudiando. Desde esta perspectiva proponemos pensar que, en Reminiscencia, la historia biográfica del artista se configura como su territorio personal, entendiéndolo en términos de “apetito, pulsión vital, deseo” (Echeverri, 2004, p. 263). Tal como hemos expuesto en el apartado anterior, esto se puede observar en la interconexión existente entre los acontecimientos pertenecientes a la vida privada del artista y las transformaciones que fueron transitando los distintos sitios geográficos que se relevan en la obra: el pasaje de su casa, el barrio, la ciudad. Las redes de relaciones se constituyen entre el flujo de las imágenes propias y de los archivos anónimos recuperados de internet. En ese sentido, los canales por los que circula la información intervienen en un doble entramado: el territorio de la propia biografía y el territorio de Santiago de Chile, del que también forma parte. Esas zonas de encuentro en las que ciertos acontecimientos de la vida privada se superponen con acontecimientos del ámbito público de la sociedad develan la dimensión común que los emparenta. Allí la identidad, tanto personal como colectiva, se encuentra moldeada por el vínculo recíproco que lxs habitantes tienen con el lugar en que viven. Un ejemplo de ello es la incorporación de las manifestaciones sociales como sucesos históricos que dejaron una huella en la propia vida de Vaca. Por ello sostenemos que aquí el territorio es abordado como un tejido móvil que se construye y reconstruye de forma permanente y en contacto con “los territorios de otros seres” (Echeverri, 2004, p. 264), con los vestigios que la esfera urbana dejó en la memoria de su protagonista.

En segundo lugar, consideramos que los vínculos emergentes entre arte y política también repercuten en las formas de entender las relaciones entre la cultura y los espacios. Al tratarse de una obra escénica eminentemente situada se puede distinguir que las marcas espaciales se encuentran presentes en el diálogo con los archivos, pero sin homologar los vínculos entre esas categorías. Los antropólogos Akhil Gupta y Jamen Ferguson (2008) sostienen que “lo que constituye la identidad de un lugar viene dado por la intersección entre su participación específica en un sistema de espacios jerárquicamente organizados y su construcción cultural como una comunidad o localidad” (p. 238). Esto permitiría observar distintas maneras en que se producen las relaciones de poder dentro del ámbito público de las sociedades.

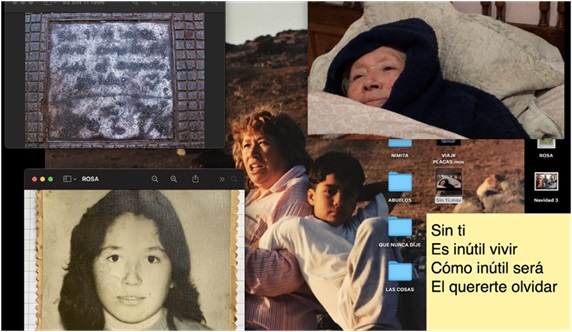

En el caso de Reminiscencia, la elección de los espacios mapeados no es aleatoria porque en cada uno de ellos se puede encontrar un campo de tensiones que opera hacia el interior de la esfera urbana exponiendo problemáticas contemporáneas de la vida en la ciudad. Por ejemplo, los archivos incorporados en la puesta en escena sobre la Maternidad del Hospital del Salvador permiten vincular su demolición con la creciente gentrificación y los actuales negocios inmobiliarios en la comuna de Providencia. También las imágenes de las placas cuadradas de metal en la vía pública, que contienen en su interior matrices y cables de electricidad, pueden ser pensadas a partir de los conflictos que allí se intersectan. El artista cuenta que las descubrió durante la Revolución Pingüina del 2006 y que llamaron su atención porque en su superficie contienen mensajes de amor junto a las iniciales de unx poeta desconocidx. Vaca investigó acerca de las placas y descubrió que su cantidad se eleva al número aproximado de trescientas, que se encuentran desperdigadas por distintas veredas de la ciudad y que una de ellas fue escenario de un trágico suceso por la falta de mantenimiento de las vías públicas. En la obra, el artista expone que mientras aconteció la revuelta ciudadana del 2019, una placa cuyo grabado decía “sin ti es inútil vivir como inútil será el quererte olvidar” (Guízar, s/f) se movió y provocó la caída y posterior muerte de uno de los manifestantes. El verso citado pertenece a un célebre bolero interpretado por el Trío Los Panchos. Casualmente también forma parte del repertorio de canciones que la abuela del artista recuerda y que su nieto comparte en formato de video dentro de la puesta en escena. Sobre este acontecimiento la dramaturgia se pregunta: “¿Qué significa rayar un lugar que no está pensado para ser rayado? ¿Qué significa dejar un mensaje en un lugar que no está pensado para ser un mensajero? ¿Qué significa morir en un lugar que no está pensado para ser un verdugo?” (Vaca, 2020).

Esta serie de conexiones que unen interrogantes sobre eventos sucedidos en distintas temporalidades también resuena en los archivos pertenecientes a la intimidad familiar. Por ello es que la circulación de estos materiales puede pensarse como efecto de múltiples zonas de contacto (Ahmed, 2015) o como una contaminación que produce continuas reterritorializaciones

entre lo personal y lo colectivo. Además, al incluir la trama afectiva que se encuentra en los espacios mapeados, el trabajo escénico con los archivos introduce nuevas percepciones críticas sobre la práctica cartográfica. En relación con esto, el dúo Iconoclasistas conformado por Julia Risler y Pablo Ares, afirma:

"El mapa no es el territorio": es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear (2013, p. 8).

Así como los mapas tradicionales contienen una impresión fija, por el contrario, consideramos que las cartografías heterodoxas de esta obra se sostienen en una cualidad móvil y porosa que amplía los límites de lo que se puede mapear. En ese sentido es que rescatamos su caracterización topográfica porque pone de relieve aquella dimensión emocional presente en los espacios urbanos e invisible en los métodos clásicos de representación. De esta manera podemos afirmar que el procedimiento escénico utilizado en la puesta en escena genera un rompimiento de la cartografía vigente (Rolnik, 2008, p. 17) y crea un territorio en permanente construcción. Es un territorio performativo conformado por archivos atomizados que, desde la soledad pandémica, permitieron darles un lugar a los flujos vitales para volver a tejer lazos con otros cuerpos que no se podían tocar. Un territorio que se sitúa en su presente para hablar de una biografía familiar y de una ciudad que, en su afán de encontrarse, insiste en imaginar otros futuros posibles, acaso, desde la potencia de sus afectos.

Final de obra. Gentileza de Mauro Malicho Vaca Valenzuela. 2020

Reflexiones finales

En este trabajo nos propusimos pensar acerca de la obra Reminiscencia (2020) como caso paradigmático del teatro documental contemporáneo chileno. A lo largo del análisis pudimos distinguir que, a partir de procedimientos escénicos que incluyen el trabajo con archivos y mapeos, se configuran nuevas formas de abordar los territorios y espacios de la ciudad.

Desde la noción no-areolar del territorio diferenciamos que la trayectoria biográfica del artista se constituye como un territorio que dialoga por medio de canales con los flujos vitales del territorio urbano. En cuanto a los espacios, cabe destacar que la relación que se genera entre la cultura y los lugares mapeados es abordada desde la interdependencia existente entre las relaciones de poder y no presuponiendo un isomorfismo entre espacios y cultura.

Por último, consideramos que el uso de instrumentos de representación cartográfica para el relevamiento de recuerdos arroja nuevas maneras de pensar lo que se puede mapear y lo que se puede reconstruir sobre la historia de las ciudades desde los mismos archivos que producen sus habitantes. En esta época signada por el furor de archivo y las ubicaciones geográficas en tiempo real, las percepciones críticas del territorio llevadas al campo de las artes escénicas develan su dimensión performativa. Allí radica el gesto político de esta obra que acerca a lxs espectadorxs al aspecto siempre cambiante de las ciudades, pero, además, que permite reflexionar sobre la necesidad de incluir el tejido afectivo de sus habitantes dentro de los relatos de las sociedades.

BIBLIOGRAFÍA

Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones. Programa Universitario de Estudios de Género. UNAM.

Barría, M. (2019). Emergencias documentales. Retorno de la historicidad y de un nuevo teatro político. En Blanco y Opazo (Eds.), Democracias Incompletas: debates críticos en el Cono Sur (p. 267-281). Cuarto Propio.

Benjamin, W. (1987). Tesis de filosofía de la historia. En Discursos interrumpidos I (175-191). Taurus.

Didi-Huberman, G. (2007). El archivo arde. Trad. J. Ennis. In: DIDI-HUBERMAN, G.; EBELING, K. (eds.), Das Archiv brennt. [S .l]: Kadmos, p. 7-32.

Diéguez, I. (2019). Interpelando al “caballo académico”: Por una práctica afectiva y emplazada. Nómadas 50, 111-121.

Echeverri, J. Á. (2004). Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural? En Alexander Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno. Lima: Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA). Documento N° 39, 259-277. Recuperado en https://www.iwgia.org/images/publications//0331_tierra_adentro.pdf

Expósito, M., Vidal, A., y Vindel, J. (2012). “Activismo artístico”, en Red Conceptualismos del Sur, Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. Catálogo de exposición. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Foster, H. (2016). El impulso de archivo (Trad. C. Qualina). Nimio (3), 102-125.

Guízar, J. (s/f). Sin ti [canción]. En 15 Éxitos inmortales.

Gupta, A. y Ferguson, J. (2008). Más allá de la ‘cultura’: espacio, identidad y las políticas de la diferencia. Antípodas (7), 233-256.

Hernández, P. (2011). Biografías escénicas: Mi vida después de Lola Arias. Latin American Theatre Review 45(1), 115-128. doi:10.1353/ltr.2011.0033.

Levín, F. y Franco, M. (2007). Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Paidós.

Mate, R. (2006). Medianoche en la historia. Comentarios a las tesis de Walter Benjamin. “Sobre el concepto de historia”. Trotta.

Risler, J. y Ares, P. (2013). Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa. Tinta Limón.

Rolnik, S. (2008). Furor de archivo. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 9(18-19), 9-22.

Vaca, M. (2020). Reminiscencia. Manuscrito.

Verzero, L. (2013). Teatro militante. Radicalización artística y política en los años ’70. Biblos.

NOTAS

[1] Este trabajo se enmarca en una investigación doctoral que comprende el estudio de las prácticas escénicas documentales y biográficas contemporáneas a partir del análisis de los archivos y los afectos que ponen a circular socialmente las obras.

[2] En Latinoamérica: Festival Internacional de Buenos Aires; Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM, México; Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas y Festival Mirada en Brasil y Fiesta Escénica de Quito 2024: Escenarios del Sur en Ecuador. En Europa: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y Festival Grec de Barcelona en España; Festival d Avignon en Francia y Vidy Théâtre en Lausanne, Suiza, entre otros. Además, la obra fue premiada como la mejor creación online del 2020 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile.

[3] La Revolución Pingüina es conocida como la movilización de estudiantes secundarios más importante en la historia de Chile. El reclamo estuvo arraigado en el derecho y el acceso a la educación para todos los sectores sociales en respuesta a la privatización heredada desde la dictadura de Pinochet. La lucha generó la creación de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios.

[4] Dentro del marco de un conjunto de manifestaciones impulsadas por el sector universitario, este suceso creado y llevado adelante por estudiantes de teatro de la Universidad de Chile se convirtió en una movilización acompañada por distintos sectores ciudadanos. Los flyers que se entregaban a los transeúntes contenían la siguiente información: “Corrida 1.800 horas por la educación gratuita alrededor de La Moneda a 75 días desde el 13 de junio al 27 de agosto. 1800 millones de dólares son los que necesitan para cubrir la educación superior de Chile. 1800 millones de dólares es menos de 1/3 de lo que hoy se usa en fuerzas armadas anualmente. ¡Que la educación sea nuestra arma!”.

[5] Estallido social que congregó más de 1, 2 millones de personas en Santiago de Chile y en otros puntos del país. Bajo la consigna “Chile despertó”, múltiples sectores sociales se unieron en las calles para hacer oír la crisis desatada por el modelo neoliberal instaurado desde la última dictadura.

[6] Este tema fue trabajado por la autora en la ponencia Participación artística y política en el caso de las 1800 horas por la educación pública en Chile en el XIV SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA el 30 de septiembre de 2023.

[7] Tal es el caso de la serie documental Chile se moviliza de Carolina Trejo y Cote Correa (2013); los films El vals de los inútiles de Edison Cajás (2013), Espacio Moneda de Ximena Pereira (2013) y Ya no basta con marchar de Hernán Saavedra (2016). También se estrenó la obra El año internacional del olvido de LaRenton Familea (2015) en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile.